薄涂粉末涂料与传统粉末涂料的区别是什么?

粉末涂料的优点是一次涂装可获得较厚的涂膜(50~150μm),生产效率高,节约资源,减少挥发性有机化合物的排放,符合现代环保理念的要求。

因此,粉末涂料得到了很大的发展。但是,有些产品的涂膜并不需要太厚,例如家用电器的涂膜过厚,就会造成用户材料成本增加、被涂部件的组配性能不好,甚至出现涂膜在线coatingol.com机械性能不稳定的问题。

为了降低涂装成本和喷涂合格率,薄型粉末涂料有着特殊的应用领域,涂膜薄而均匀是薄型粉末涂料涂膜的一个非常重要的性能。

传统粉末涂料的涂膜厚度为 60-80μm,只有达到这个涂膜厚度才能保证被涂工件被完全覆盖,涂膜平整度和各项性能指标符合要求。

如果将传统粉末涂料的膜厚降至 45-60 微米,就很难达到上述性能,也很难确保粉末在一次和边缘上的均匀性。

因此,改善传统粉末涂料的粒度分布、遮盖力、流平性和荷电效率是开发薄涂粉末涂料必须解决的问题。

根据薄涂型粉末涂料和涂层的要求,通过优化配方,调整生产工艺,结合用户的各种喷涂工艺参数,研制出了薄涂型粉末涂料,在不改变用户现有生产设备和固化条件的情况下,只需稍稍调整喷涂气压,即可实现均匀薄涂。

粒度分布比较

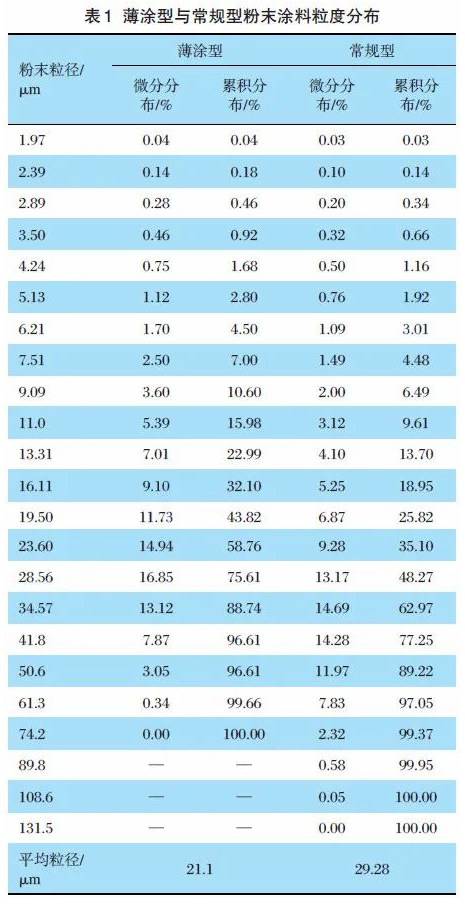

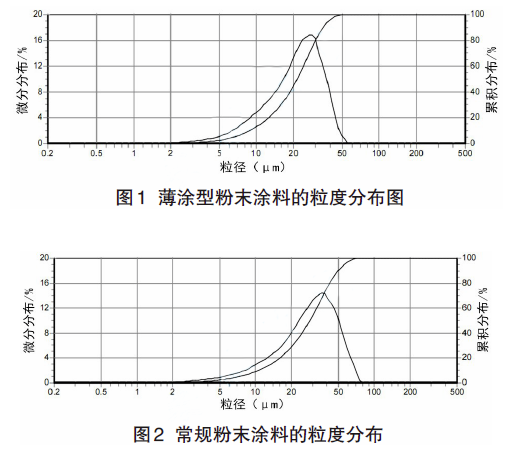

薄涂层和传统粉末涂层的粒度分布见表 1、图 1 和图 2。

从表 1 的数据对比可以看出,薄涂层和传统粉末涂料的粒度分布明显不同,平均粒度分别为 21.1μm 和 29.28μm。

从涂膜厚度来看,薄涂型的涂膜厚度为 45-60μm 可以达到满意的涂膜覆盖率,平整度和外观效果与常规粉末涂料基本一致;而常规型则需要 60-80μm 才能达到要求。

粉末涂料涂膜厚度薄,遮盖力下降,通过增加颜料用量、添加分散助剂等方法可以改善颜填料的分散性,提高遮盖力;粉末涂料涂膜流平是通过粒径分布调整,即平均粒径调整来实现的。

薄型粉末涂料的平均粒径小,干粉流动性、储存稳定性、成粉率等性能变差,但通过调整粉末涂料配方,适度添加增效剂、松散助剂等可以得到改善,满足用户要求。

薄涂层粉末涂料的涂层效果

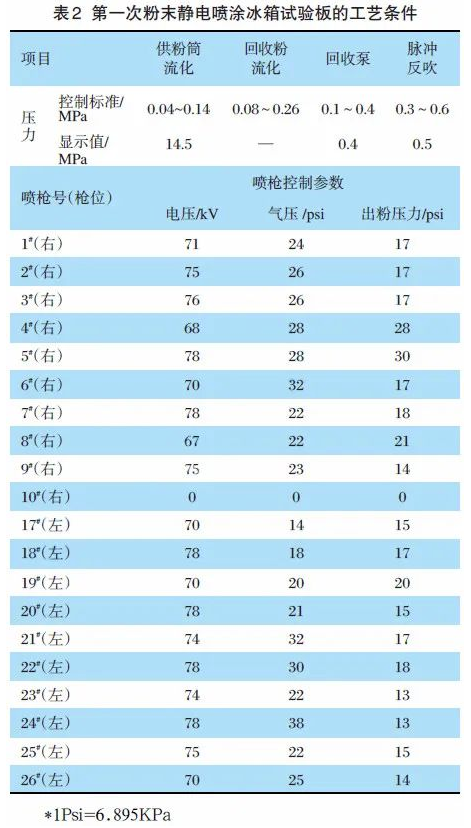

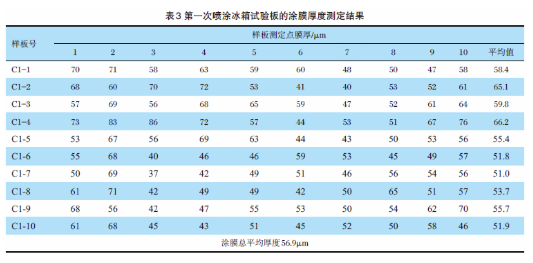

以薄涂型粉末涂料在冰箱喷涂线上进行喷涂试验。第一次粉末静电喷涂试验的工艺条件如表 2 所示。取 10 块冰箱试板进行喷涂,在每块试板上的 10 个点测量涂膜厚度,测量结果如表 3 所示。

薄膜厚度:最大值为 66.2μm,最小值为 51.8μm,总平均值为 56.9μm。

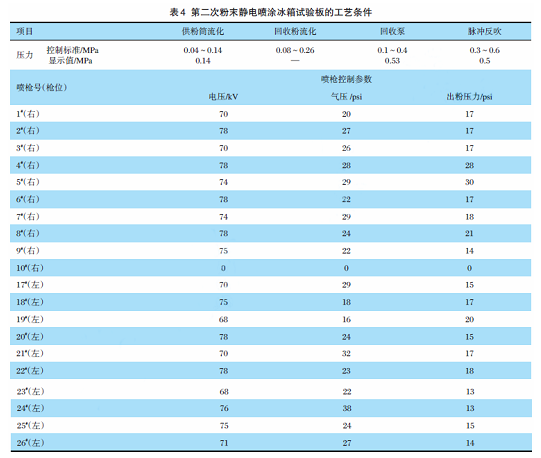

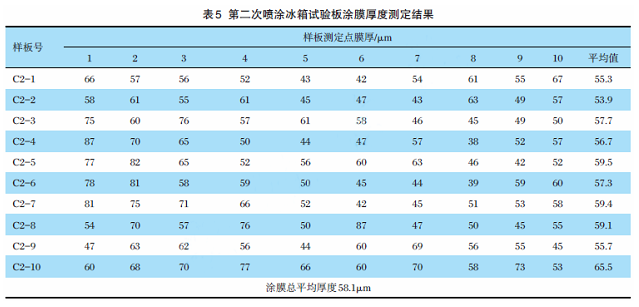

第二种薄涂型粉末涂料静电喷涂冰箱试板的工艺条件如表 4 所示,对 10 块冰箱试板进行喷涂,并对每块试板测定 10 点膜厚(表 5)。

两次试验的粉末涂膜平均厚度为 57.5 微米,低于常规粉末涂膜 60 微米的低限值。

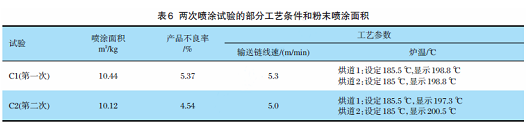

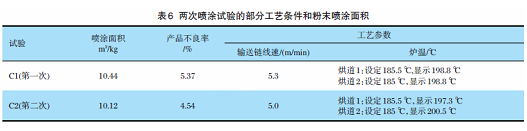

表 6 列出了一些工艺条件和试验中单位质量粉末涂料可喷涂的工件面积。

上述测试结果表明

(1) 两次试验中每公斤粉末涂层面积均超过 10.0 平方米/公斤,平均值为 10.28 平方米/公斤。

(2) 板材的缺陷率稳定在 5% 左右。

(3) 涂膜厚度相对稳定,在第一次测试中,最大膜厚为 76 μm,最小值为 37 μm;在第二次测试中,最大膜厚为 87 μm,最小值为 42 μm。

(4) 涂装线工艺参数基本稳定,涂膜流平性和遮盖力良好。

需要注意的是,与传统粉末涂料相比,薄涂粉末涂料虽然可以获得更薄的涂膜,但从膜厚测量结果来看,膜厚均匀性有待提高,关键问题在于供粉系统的稳定性有待提高。

喷雾特性比较

薄涂型粉末涂料与常规粉末涂料静电喷涂冰箱,比较每公斤粉末的涂膜厚度和喷涂面积,试验结果见表 7。

测试结果表明

(1)改用薄涂型粉末涂料喷样后,每公斤薄涂粉末比常规粉末可多喷涂 2.63 m2,节约粉末涂料用量 34.38%。

(2)与常规粉末涂料相比,薄涂型粉末涂料的平均膜厚降低了 25μm;最大膜厚与最小膜厚之差从常规粉末涂料的约 120μm 降低到 50μm,涂料产品缺陷率降低了 6.04%。

(3)薄涂层粉末涂料喷涂时穿透力强,明显提高了死角出粉率,涂膜厚度比传统粉末涂料更均匀,大大降低了涂装成本,提高了涂装效率。

结论

从上述测试结果可以得出以下结论。

(1) 通过调整粉末涂料配方,特别是调节粉末涂料粒度分布,可制备薄涂型粉末涂料。

(2)通过调整涂装工艺,采用薄涂型粉末涂料可获得平均厚度小于 60μm 的薄涂膜,既节省了粉末涂料用量,又降低了涂装成本。

油墨原料 : 紫外线光引发剂 同系列产品

| 产品名称 | 化学文摘社编号 | 化学名称 |

| lcnacure® TPO | 75980-60-8 | 二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦 |

| lcnacure® TPO-L | 84434-11-7 | (2,4,6-三甲基苯甲酰基)苯基膦酸乙酯 |

| LCNACURE® 819/920 | 162881-26-7 | 苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦 |

| LCNACURE® 819 DW | 162881-26-7 | Irgacure 819 DW |

| lcnacure® ITX | 5495-84-1 | 2-异丙基硫酮 |

| lcnacure® DETX | 82799-44-8 | 2,4-二乙基-9H-噻吨-9-酮 |

| lcnacure® BDK/651 | 24650-42-8 | 2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮 |

| LCNACURE® 907 | 71868-10-5 | 2-甲基-4′-(甲硫基)-2-吗啉苯丙酮 |

| lcnacure® 184 | 947-19-3 | 1-羟基环己基苯基甲酮 |

| lcnacure® MBF | 15206-55-0 | 苯甲酰甲酸甲酯 |

| lcnacure® 150 | 163702-01-0 | 苯,(1-甲基乙烯基)-,均聚物,ar-(2-羟基-2-甲基-1-氧代丙基)衍生物 |

| lcnacure® 160 | 71868-15-0 | 双官能团阿尔法羟基酮 |

| LCNACURE® 1173 | 7473-98-5 | 2-羟基-2-甲基苯丙酮 |

| lcnacure® EMK | 90-93-7 | 4,4′-双(二乙基氨基)二苯甲酮 |

| lcnacure® PBZ | 2128-93-0 | 4-苯甲酰基联苯 |

| lcnacure® OMBB/MBB | 606-28-0 | 2-苯甲酰苯甲酸甲酯 |

| lcnacure® 784/FMT | 125051-32-3 | 双(2,6-二氟-3-(1-氢吡咯-1-基)苯基)二茂钛 |

| lcnacure® BP | 119-61-9 | 二苯甲酮 |

| LCNACURE® 754 | 211510-16-6 | 苯乙酸,α-氧代,氧二-2,1-乙二酯 |

| lcnacure® CBP | 134-85-0 | 4-氯二苯甲酮 |

| lcnacure® MBP | 134-84-9 | 4-甲基二苯甲酮 |

| lcnacure® EHA | 21245-02-3 | 4-二甲氨基苯甲酸 2-乙基己酯 |

| lcnacure® DMB | 2208-05-1 | 2-(二甲基氨基)苯甲酸乙酯 |

| lcnacure® EDB | 10287-53-3 | 对二甲氨基苯甲酸乙酯 |

| LCNACURE® 250 | 344562-80-7 | (4-甲基苯基)[4-(2-甲基丙基)苯基]六氟磷化碘 |

| LCNACURE® 369 | 119313-12-1 | 2-苄基-2-(二甲基氨基)-4′-吗啉丁酮 |

| LCNACURE® 379 | 119344-86-4 | 1-丁酮,2-(二甲基氨基)-2-(4-甲基苯基)甲基-1-4-(4-吗啉基)苯基 |

| lcnacure® 938 | 61358-25-6 | 双(4-叔丁基苯基)碘鎓六氟磷酸盐 |

| lcnacure® 6992 MX | 75482-18-7 & 74227-35-3 | 阳离子光引发剂 UVI-6992 |

| LCNACURE® 6992 | 68156-13-8 | 二苯基(4-苯硫基)苯基锍六氟磷酸盐 |

| lcnacure® 6993-S | 71449-78-0 & 89452-37-9 | 混合型三芳基锍六氟锑酸盐 |

| lcnacure® 6993-P | 71449-78-0 | 4-噻吩基苯基二苯基锍六氟锑酸盐 |

| lcnacure® 1206 | 光引发剂 APi-1206 |

UV 油墨原料 : 紫外线单体 同系列产品

| ACMO | 4-丙烯酰基吗啉 | 5117-12-4 |

| ADAMA | 1-金刚烷基甲基丙烯酸酯 | 16887-36-8 |

| DCPEOA | 丙烯酸二环戊烯基氧基乙基酯 | 65983-31-5 |

| DI-TMPTA | 二(三羟甲基丙烷)四丙烯酸酯 | 94108-97-1 |

| DPGDA | 二丙二醇二烯酸酯 | 57472-68-1 |

| DPHA | 双季戊四醇六丙烯酸酯 | 29570-58-9 |

| ECPMA | 1-乙基环戊基甲基丙烯酸酯 | 266308-58-1 |

| EO10-BPADA | (10) 乙氧基化双酚 A 二丙烯酸酯 | 64401-02-1 |

| EO3-TMPTA | 三羟甲基丙烷三丙烯酸乙氧基化物 | 28961-43-5 |

| EO4-BPADA | (4) 乙氧基化双酚 A 二丙烯酸酯 | 64401-02-1 |

| EOEOEA | 2-(2-乙氧基乙氧基)丙烯酸乙酯 | 7328-17-8 |

| gpta ( g3pota ) | 丙氧基三丙烯酸甘油酯 | 52408-84-1 |

| HDDA | 六亚甲基二丙烯酸酯 | 13048-33-4 |

| HEMA | 甲基丙烯酸 2-羟乙基酯 | 868-77-9 |

| HPMA | 甲基丙烯酸羟丙酯 | 27813-02-1 |

| IBOA | 丙烯酸异冰片酯 | 5888-33-5 |

| IBOMA | 甲基丙烯酸异冰片酯 | 7534-94-3 |

| 国际开发协会 | 丙烯酸异癸酯 | 1330-61-6 |

| IPAMA | 2-异丙基-2-金刚烷基甲基丙烯酸酯 | 297156-50-4 |

| LMA | 2-甲基丙烯酸十二烷基酯 | 142-90-5 |

| NP-4EA | (4) 乙氧基化壬基酚 | 2156-97-0 |

| NPGDA | 新戊二醇二丙烯酸酯 | 2223-82-7 |

| PDDA | 邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯 | |

| PEGDA | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 26570-48-9 |

| PEGDMA | 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 25852-47-5 |

| PETA | PETA 单体 | 3524-68-3 |

| PHEA | 2-苯氧基乙基丙烯酸酯 | 48145-04-6 |

| PO2-NPGDA | 丙氧基新戊二醇二丙烯酸酯 | 84170-74-1 |

| TEGDMA | 三乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 109-16-0 |

| THFA | 丙烯酸四氢糠酯 | 2399-48-6 |

| THFMA | 甲基丙烯酸四氢糠酯 | 2455-24-5 |

| TMPTA | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | 15625-89-5 |

| TMPTMA | 三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 | 3290-92-4 |

| TPGDA | 三丙二醇二丙烯酸酯 | 42978-66-5 |