1.芦丁和异槲皮素简介

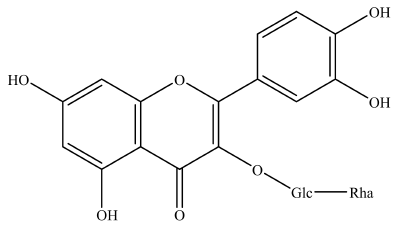

芦丁又称维生素 P,分子式为 C27H30O16.芦丁的化学结构如图 1 所示。它是一种天然黄酮苷,具有抗炎、抗氧化、抗过敏和抗病毒作用。芦丁的熔点约为 178 ℃,在室温下为黄色晶体。遇光时颜色变深,有苦味。它在水中的溶解度较低,易溶于甲醇、乙醇,不溶于石油醚等极性较低的有机试剂。芦丁广泛存在于植物的根、茎、叶和其他部分,在日本槐、芦根、枇杷和荞麦等植物中含量较高。目前,工业生产中主要从国槐中提取芦丁,其含量可达 23.0% 以上。从地理分布来看,河南、山东、河北等省的槐花中芦丁含量较高。此外,有研究表明,荞麦、红枣、桑叶等植物中也含有一定量的芦丁。

图 1 芦丁的化学结构

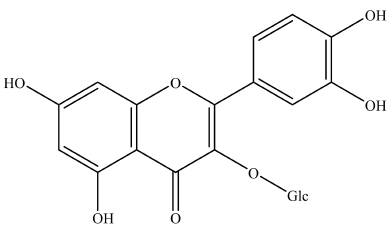

异槲皮素,又名 apocynum A,是芦丁的一种衍生物,由脱氢鼠李糖基衍生而来。其分子式为 C21H20O12.异槲皮素的化学结构如图 2 所示。异槲皮素的熔点约为 226 ℃,室温下为黄色晶体。它在水中的溶解度很低,室温下仅为 25.9 毫克/升。溶于碱水后颜色会变深。异槲皮苷广泛分布于植物中,包括金鸡纳树、蕺菜、金叶杜鹃、杜鹃花、银杏、桑树、沙棘等。然而,植物中异槲皮素的天然含量很低,平均只有万分之几,因此大多采用合成方法制备。现代药理研究表明,异槲皮苷的药理活性明显高于芦丁,药用价值更高。

图 2 异槲皮素的化学结构

2.异槲皮素的制备

异槲皮素在植物中的天然含量较低,工业上通常采用酸水解、高压水解等方法制备异槲皮素。有研究采用柱层析法从植物提取物中分离异槲皮素单体。例如,石鑫等人采用半制备高效液相色谱法从一品红药材中分离出异槲皮素,纯度大于 98.0%;尹丽采用大孔树脂柱层析结合半制备高效液相色谱法从 580 毫克黄丁酒 9.3 毫克醇提物中分离出异槲皮素,纯度为 95.8%。然而,由于植物中异槲皮苷的天然含量较低,该方法不仅收率低,而且工作量大、试剂消耗多,在很大程度上限制了其在工业实践中的应用。于婷等人将高压水解与 SG64 树脂色谱分离技术相结合,建立了异槲皮素的快速制备方法。但水解条件不易控制,异槲皮素的收率较低。产品中含有大量未水解的芦丁和进一步水解得到的槲皮素,增加了后续分离的难度。

微生物转化和酶催化转化等生物技术本质上是利用游离酶或复合酶改变外来化合物结构的代谢反应。它具有条件温和、选择性强、副产物少、清洁环保、成本低廉等优点;天然;苷类化合物通常含有较多的糖基,极性很强,因此不是发挥药理活性的最佳结构。将其转化为低苷、苷元或其他产物,有助于更好地发挥其药效。王媛媛等人利用灰葡萄链霉菌对芦丁进行生物转化,通过硅胶柱层析分离出包括异槲皮素在内的 6 种转化产物。进一步的研究发现,该过程涉及的反应较为复杂,包括甲基化和糖苷水解等,表明灰葡萄链霉菌对芦丁转化的特异性较差。

酶水解法具有反应条件温和、特异性强、反应易于控制等优点,可以克服上述方法制备异槲皮素的缺点。例如,吴迪等利用微生物产生的α-L-鼠李糖酶转化芦丁,结果表明异槲皮素的产率为49.4%,经硅胶柱层析纯化后,其纯度可达98.3%。孙国霞等利用橙皮甙酶水解芦丁制备异槲皮素,并利用离子液体提高异槲皮素的收率。最终产品的转化率达到 99.27 ± 0.55%。

3.芦丁和异槲皮素的药理活性介绍

芦丁是中药红花和其他药物中活血化瘀的重要成分。它对脑血栓、心绞痛等心脑血管疾病有一定疗效。金明等人研究发现,一定浓度的芦丁能拮抗血小板活化因子与兔血小板受体的特异性结合,从而抑制活化因子介导的血小板粘附和游离钙离子的增加。2+ 血小板中的浓度。

Guardia 等人研究了橙皮甙、槲皮素和芦丁三种黄酮类化合物以及这三种黄酮类化合物对大鼠的抗炎作用。首先,构建了一个急性和慢性炎症大鼠模型。以 80 mg/kg-d 的剂量腹腔给药后,三种黄酮类化合物都能抑制实验炎症模型的急性期和慢性期,其中芦丁对慢性炎症的作用最强。Yoo 等人研究了芦丁对高迁移率基团蛋白 1(HMGB1)及相关信号通路诱导的人脐静脉内皮细胞(HUVECs)促炎反应的抗炎作用。结果表明,芦丁能抑制 HMGB1 的释放,减少小鼠白细胞的迁移。进一步的研究发现,芦丁还能抑制 HMGB1 诱导的肿瘤坏死因子α和白细胞介素 6 的产生,这证明芦丁可以通过抑制 HMGB1 信号通路来治疗各种严重的血管炎疾病。

Yang 等人测定了芦丁的抗氧化活性,并将其与标准抗氧化剂丁基羟基甲苯(BHT)和抗坏血酸(Vc)进行了比较。结果表明,芦丁具有很强的清除 DPPH 自由基的能力。当浓度为 0.05 mg/mL 时,Vc、BHT 和芦丁的抑制率分别可达 92.8%、58.8% 和 90.4%;此外,芦丁对脂质也有很强的抑制作用。定性过氧化也有明显的抑制作用。

Alonso-Castro 等人采用 MTT 法检测芦丁对人类癌细胞和非致癌细胞株的细胞毒性作用。给患有 SW480 结肠癌的 nu/nu 小鼠腹腔注射不同剂量的芦丁 32 天,分析血清血管内皮生长因子(VEGF)水平、存活时间以及对体重和器官重量的毒性影响。结果表明,芦丁对 SW480 细胞的细胞毒性作用最强(IC50 = 125 μM),对小鼠其他器官无毒性作用;与未处理的小鼠相比,芦丁平均存活时间延长了 50 天,血清血管内皮生长因子水平 A 下降了 55%。Saleh 等人比较了芦丁和奥利司他对两种乳腺癌模型(体内 EAC 和体外 MCF7)和胰腺癌细胞系(PANC-1)的抗癌作用。肿瘤体积、癌胚抗原(CEA)水平、胆固醇含量、FAS 抗原、抗氧化作用和组织病理学检查结果表明,芦丁和奥利司他都具有抗癌活性。此外,两者对 MCF-7 和 PANC-1 细胞株都有细胞毒性,能促进细胞凋亡。

现代药理研究表明,异槲皮素在抗氧化、抗肿瘤等方面的药理活性明显高于芦丁。Jung 等人从东方桔梗中分离出异槲皮苷等 7 种化合物,并测试了它们的抗氧化活性。结果表明,异槲皮素对过氧化氢(H2O2).对细胞死亡的抑制作用最强。同时,异槲皮素口服耐受性好,因此可用于治疗青光眼等疾病。Rogerio 等人研究了槲皮素和异槲皮素对哮喘小鼠模型的抗炎作用,结果表明这两种黄酮类化合物是有效的嗜酸性粒细胞炎症抑制剂,具有一定的治疗过敏性疾病的潜力。

Huang等人研究了异槲皮素对肝癌的作用机制。在体外实验中发现,异槲皮素能抑制癌细胞的增殖,促进其凋亡,同时降低人肝癌细胞中PKC的表达水平;在体内实验中,异槲皮素还能使裸鼠移植瘤。细胞的生长速度明显降低。实验证实,异槲皮素能明显抑制肝癌的发生和发展,其分子机制可能与 PKC 和 MAPK 信号通路有关。

季丽丽比较了辣木叶中异槲皮素和总黄酮的体外降血糖活性。结果表明,二者均能明显增加HepG2细胞对葡萄糖的消耗,且异槲皮素的降血糖作用明显强于总黄酮;进一步研究发现,其降血糖机制主要是通过抑制DPP-4的活性,增加胰岛素的分泌,同时上调InsR、PKA和PKCα的表达,从而增强胰岛素的作用,促进肝脏和胰岛细胞的增殖。

Yun等人探讨了异槲皮素的抗真菌活性及其作用机制;结果表明,异槲皮素在病原真菌的药敏试验中具有较强的作用,且未发现溶血现象。此外,还对白色念珠菌进行了丙二酰碘和钾的释放试验,证实异槲皮素能干扰细胞膜,增加其通透性,促进膜损伤,从而发挥抗菌活性。Kim 等人发现,异槲皮素能抑制甲型和乙型流感病毒的复制,与金刚烷胺和奥司他韦合用时,能有效抑制耐药病毒的出现,说明异槲皮素能有效抑制耐药病毒的出现。它在治疗病毒性流感方面具有一定的应用潜力。

除上述作用外,异槲皮素还具有抗骨质疏松、降血压、降血脂、保护神经和抗抑郁等生理活性。下文将进一步介绍α-L-鼠李糖酶在芦丁生物转化中的应用。

立即联系我们!

如果您需要价格,请在下表中填写您的联系信息,我们通常会在 24 小时内与您联系。您也可以给我发电子邮件 info@longchangchemical.com 请在工作时间(UTC+8 周一至周六,上午 8:30 至下午 6:00)或使用网站即时聊天工具获得及时回复。

| 复合葡萄糖淀粉酶 | 9032-08-0 |

| 普鲁兰酶 | 9075-68-7 |

| 木聚糖酶 | 37278-89-0 |

| 纤维素酶 | 9012-54-8 |

| 柚皮苷酶 | 9068-31-9 |

| β-淀粉酶 | 9000-91-3 |

| 葡萄糖氧化酶 | 9001-37-0 |

| α-淀粉酶 | 9000-90-2 |

| 果胶酶 | 9032-75-1 |

| 过氧化物酶 | 9003-99-0 |

| 脂肪酶 | 9001-62-1 |

| 过氧化氢酶 | 9001-05-2 |

| TANNASE | 9025-71-2 |

| 弹性蛋白酶 | 39445-21-1 |

| 尿素酶 | 9002-13-5 |

| DEXTRANASE | 9025-70-1 |

| L 乳酸脱氢酶 | 9001-60-9 |

| 苹果酸脱氢酶 | 9001-64-3 |

| 胆固醇氧化酶 | 9028-76-6 |